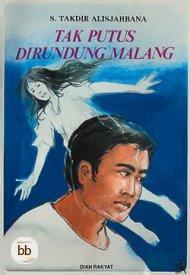

Penerbit : Dian Rakyat Tebal : 177 Halaman

Huaaa.. Betapa saya ingin lebih terbiasa membaca bahasa indonesia klasik seperti dalam novel ini. Dan jadi teringat betapa sulitnya mencari novel2 klasik indonesia ketika sedang butuh2nya di jaman SMP. Di pelajaran bahasa indonesia kan sering disebut2 tuh novel2 klasik Indonesia. Sebagai bookaholic (ya dari jaman smp juga saya udah menderita sindrom bookaholic) rasanya ngga mantep kalo ngga baca buku2 tenar itu. Tapi kemana pun dicari di toko2 buku di Bandung ketika itu, wujudnya ngga pernah saya temuin.

Kalo sekarang sih udah banyak yang diterbitin ulang dan beredar di toko2 buku umum. Koleksi novel klasik saya kebanyakan dibeli di satu-satunya toko buku yang ada di kota Indramayu, beberapa tahun yang lalu waktu saya tinggal disana.

Tentang isi buku Tak Putus Dirundung Malang ini sendiri. Duh, isinya betul2 cocok dengan judulnya. Alkisah seorang bapak dua anak bernama Syahbuddin pada saat itu tinggal di hulu sungai Ketahun dalam keadaan yang memprihatinkan. Beberapa waktu sebelumnya Syahbuddin adalah seseorang yang memiliki hidup yang termasuk lengkap. Beliau memiliki rumah di Negeri Ketahun, beliau memiliki keluarga kecil yang bahagia dengan istri dan dua orang anaknya.

Sampai suatu saat api melalap rumah Syahbuddin. Setelah itu cobaan demi cobaan datang bergantian menimpa keluarganya. Istri Syahbuddin meninggal, kemudian mereka jatuh bangkrut dan harus pindah ke sebuah daerah sepi di hulu sungai Ketahun. Disana Syahbuddin bekerja keras mengerjakan apa saja demi menghidupi kedua anaknya, Mansur si anak sulung dan adiknya Laminah.

Karena bekerja terlalu keras akhirnya Syahbuddin jatuh sakit. Hari demi hari semakin parah, dan pada suatu malam Syahbuddin menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggalkan Mansur dan Laminah menjadi sepasang anak yatim piatu.

Dan siapa yang ngga akan kagum dengan bahasa indah S. Takdir Alisjahbana seperti ini :

“Waktu adalah sebagai raksasa yang besar, yang tak kunjung-kunjung berhenti berjalan, masuk rimba keluar rimba, masuk padang keluar padang. Disini menyeberang lautan, disana mendaki gunung menuruni lurah, tak pernah payah, tak dapat diusik, ditahan atau diganggu.Pekertinya tak tentu; ada kalanya ia ganas; kejam; bersalah tak bersalah dirusaknya, dihancurkannya. Tapi ada pula masanya ia pengasih pengiba, halus dan lembut sebagai seorang Ibu. Apa yang dengan kejam dihancurkannya diribanya denan tangannya yang besar itu sehingga sempurna kembali.Sungguh, isi dunia ini semua permainannya, disepakragakannya sekehendak hati; sebentar dihembuskannya ke udara dan seketika lagi dihempaskannya pula ke bumi.”

Mansur dan Laminah dititipkan pada bibi (adik perempuan Syabuddin) dan pamannya, Jepisah dan Madang. Pada mulanya Madang memperlakukan Mansur dan Laminah dengan baik. Namun periode itu berlangsung hanya sekejap. Madang kemudian memperlakukan Mansur dan Laminah dengan teramat buruk. Memaksa mereka berdua bekerja keras, bahkan tak jarang Madang memukul Laminah.

Sampai suatu hari Laminah secara tidak sengaja menyebabkan anak Jepisah dan Madang, Marzuki terluka karena menginjak pisau yang secara tidak sengaja diletakkan Laminah. Madang murka dan memukul Laminah di kepala hingga pingsan. Beruntung Mansur pulang tepat waktu dan segera mengungsikan Laminah ke tempat tetangga.

Laminah akhirnya tersadar. Lalu kedua kakak beradik itu memutuskan untuk pergi ke Bengkulu mengadu nasib. Tidak ada lagi yang dapat membuat mereka bertahan di Ketahun. Tiba di Bengkulu beruntung mereka menemukan pekerjaan dengan majikan yang baik di sebuah toko roti. Kakak adik itu akhirnya merasakan sepenggal hidup yang stabil. Namun akankah nasib berbaik hati pada mereka berdua. Ataukah mereka hanya diberikan waktu istirahat sesaat sebelum menghadapi kesusahan lainnya?

Huhu, saya gemas membaca betapa tidak berdaya nya Mansur dan Laminah menghadapi nasib. Ingin rasanya mengirimkan bala bantuan ke dalam buku untuk mencegah Mansur dan Laminah masuk dari satu kemalangan ke kemalangan lainnya. Dan saya bertambah gemas sama endingnya. Kenapa harus menyerah pada nasib? Kenapa tidak bangkit dan melawan?

“Apakah gunanya kita menyusah-nyusahkan hati. Asal sabut terapung, asal batu tenggelam. Takkan nasib itu diubah dengan air mata.”

Jleb.

Naaah who am I to judge something that I have no experience with? What I am saying is that there’s always a choice when fate knock us down.Either we give up or we rise and give ourself another try. Even though that the second option is not the easiest way. Once again, the choice is ours.

“Dunia terus berputar pada sumbunya. Sedikitpun tiada terasa olehnya kehilangan yang kecil, yang ‘tak sebesar tuma’.”

We are just a speck of dust in the desert..

0 komentar:

Posting Komentar